BEAUNE

Musée des Beaux-Arts de Beaune – Série « Trésors cachés » : la lumière de l’Algérie avec « L’Oued Kantara », un Orient flamboyant signé Félix-Jules Naigeon

Par Jeannette Monarchi

Publié le 16 Août 2025 à 07h41

Né à Beaune, formé à Paris, mais attiré par l’Algérie, Félix-Jules Naigeon capture dans son tableau “L’Oued Kantara au village rouge” toute la force de la lumière orientale. Une invitation au voyage signée par un enfant du pays.

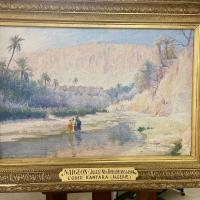

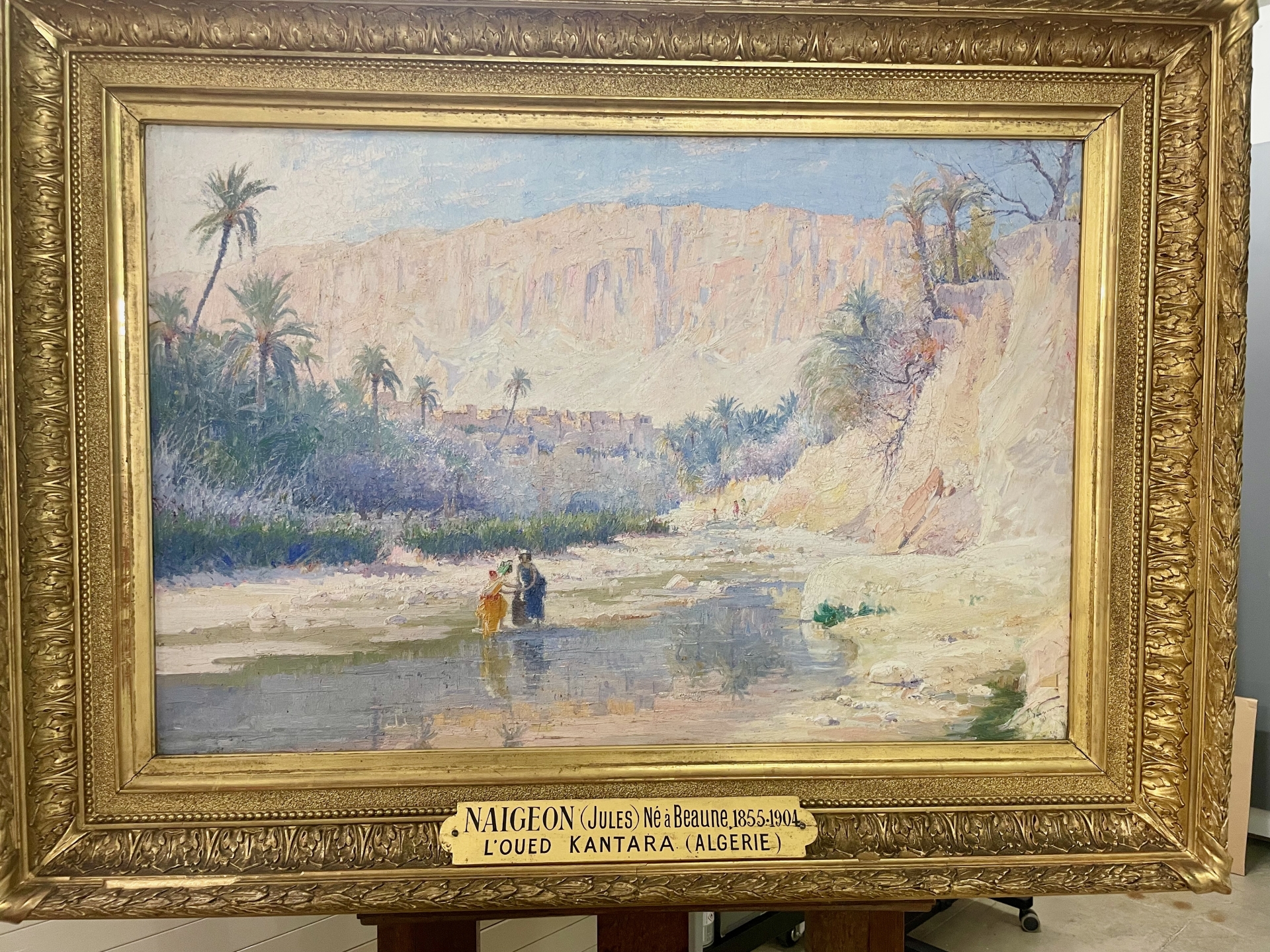

En ce mois d’août, notre série « Trésors cachés » nous fait voyager bien au-delà de la Côte-d’Or. L’œuvre choisie par Delphine Cornuché, responsable des collections du Musée, “L’Oued Kantara au village rouge” (1896), du peintre beaunois Félix-Jules Naigeon, transporte en Algérie, au cœur d’une oasis bordée de falaises, baignée de lumière. Ce tableau prolonge l’esprit de l’été comme témoignage de voyage et illustre à merveille l’attrait des artistes du XIXe siècle pour l’Orient.

De Beaune à l’Algérie : un parcours singulier

Félix-Jules Naigeon naît à Beaune le 19 janvier 1855. Fils de Jean Naigeon, négociant, et de Claudine Febvre, il appartient à une longue lignée de peintres beaunois : son grand-oncle, Pierre Naigeon, est un portraitiste reconnu au XVIIIᵉ siècle - notamment il a peint le portrait de Gaspard Monge, conservé au musée des Beaux-Arts de Beaune. Très tôt, le jeune Félix-Jules montre un talent certain pour le dessin. Après des études au collège de Beaune, il devient l’élève d’Hippolyte Michaud, peintre dijonnais, avant de rejoindre l’École des Beaux-Arts de Dijon.

C’est là qu’il se forme aux bases solides du dessin académique et de la peinture à l’huile. Ses maîtres le poussent à « monter à Paris » pour se confronter aux plus grands. Félix-Jules Naigeon entre alors dans l’atelier de Jean-Léon Gérôme, figure majeure de l’orientalisme et maître d’une technique d’une précision presque photographique.

Pourtant, Félix-Jules Naigeon ne se laisse pas happer par la vie parisienne : quatre ans plus tard, il revient à Beaune. Il installe son atelier rue Thiers et mène alors une carrière de peintre paysagiste et représente de nombreuses vues de Beaune et de ses alentours. Ses toiles, comme Le beffroi de Beaune, Le rempart des Dames, ou encore Le Climat des Vérottes, témoignent de son attachement pour sa région natale mais aussi comme témoin de la représentation de l’époque. Cette partie de son œuvre présente un aspect documentaire non négligeable. Ce retour aux sources ne l’empêche pas de rêver d’ailleurs.

Le choc de lumière du Maghreb

Comme beaucoup d’artistes de son temps, il est irrésistiblement attiré par l’Orient. Félix-Jules Naigeon entreprend ainsi trois voyages au Maghreb, au Maroc et en Algérie, accompagné de son ami, le peintre beaunois Édouard Darviot (Beaune, 1859 – Bussy-Rabutin, 1921). Le premier de ces périples remonte à 1883, alors qu’il a 28 ans. C’est au cours de ces périples qu’il découvre l’Oued El-Kantara.

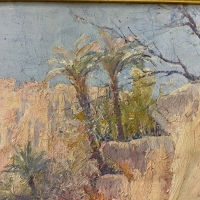

L’orientalisme, pour Félix-Jules Naigeon, n’est pas seulement un style : c’est un terrain d’expérimentation. Ces voyages, qui vont inspirer une série de paysages, marquent un tournant décisif dans sa production. La rencontre avec l’Orient et sa lumière crue et éclatante transforme radicalement sa palette, laquelle jusque-là dominée par les tons gris et bruns des paysages bourguignons, s’éclaire soudain : ocres brûlés, jaunes de cadmium, verts intenses, bleus cobalt.

Les œuvres conservées au Musée du Vin de Bourgogne et au Musée des Beaux-Arts de Beaune témoignent de cette évolution chromatique. Le Saut du Doubs, traité dans des teintes acidulées, illustre parfaitement cette métamorphose et la nouvelle vitalité qui irrigue ses toiles.

Oued Kantara au village rouge : anatomie d’une toile

Peinte en 1896, cette toile offre une vision à la fois réaliste et poétique de l’oasis d’El-Kantara, nichée entre Batna et Biskra, dans les montagnes des Aurès dans le sud-est algérien. L’artiste restitue la topographie du lieu tout en capturant son atmosphère singulière.

De hautes falaises, baignées d’une lumière éclatante, encadrent la palmeraie et se reflètent dans l’oued (le cours d'eau) qui traverse la composition. Le ciel bleu pâle, presque blanc, accentue la luminosité aveuglante, tandis que l’eau et la végétation apportent une fraîcheur bienvenue au cœur de ce paysage aride. La palette alterne tons chauds - ocres, beiges, jaunes sable pour les roches - et verts ou bleus froids, de la végétation et de l'eau, traduisant l’intensité lumineuse d’une journée écrasante. La touche vive privilégie les effets de lumière et d’atmosphère plutôt que le détail minutieux.

Au premier plan, deux femmes venues puiser l’eau - l'une porte une longue robe bleu sombre et l'autre portant un enfant en tenue plus claire et colorée (orange et vert) - inscrivent la scène dans la vie quotidienne. Ces personnages justes esquissées ajoutent une dimension narrative. Ils contribuent aussi à donner l'échelle du paysage. Plus loin, trois silhouettes se détachent au bord de la rivière, dominée à gauche par les fortifications d’un village. Guidé par le cours d’eau, le regard traverse cette nature sauvage et grandiose, où la beauté du paysage se mêle à la simplicité des gestes quotidiens.

L’orientalisme au XIXᵉ siècle : fascination, voyages et influences artistiques

L’orientalisme désigne l’attrait des artistes et écrivains européens pour l’Orient, d’abord le Levant (Moyen-Orient, Turquie) puis le Maghreb, qui se développe tout au long du XIXᵉ siècle. Il s’agit d’un courant thématique plutôt que stylistique : si le réalisme domine certaines œuvres, celles-ci relèvent de courants très variés, du néoclassicisme au romantisme, en passant par le réalisme ou l’académisme.

On trouve ainsi des peintres néoclassiques comme Ingres (La Grande Odalisque, 1814 ; Le Bain turc, 1862), des romantiques comme Delacroix (La Mort de Sardanapale, 1827 ; Femmes d’Alger dans leur appartement, 1834), et des académiciens comme Gérôme (Bain turc, 1870). L’orientalisme s’exprime également dans la littérature — poèmes, récits de voyage, romans d’aventure — et dans la musique, où opéras et œuvres symphoniques s’inspirent des sonorités et des atmosphères orientales. On peut citer Les Orientales (1829) de Victor Hugo, Voyage en Orient (1851) de Gérard de Nerval, ou Aziyadé (1879) de Pierre Loti, ainsi que des opéras comme Les Pêcheurs de perles (Bizet, 1863), Lakmé (Delibes, 1883) ou Samson et Dalila (Saint-Saëns, 1877).

L’intérêt pour l’Orient remonte au XVIIIᵉ siècle, notamment avec l’engouement pour l’égyptologie, culminant avec l’expédition de Bonaparte en Égypte en 1798. L’occupation française de l’Algérie dès 1830 ouvre un nouvel horizon aux artistes, jusqu’alors surtout fantasmé et idéalisé, ce monde lointain est dépeint comme exotique, lumineux, mystérieux. Mais l’orientalisme est aussi le produit du contexte colonial : la France envoie peintres et écrivains documenter – ou sublimer – ses territoires d’outre-Méditerranée. Les progrès techniques du XIXᵉ siècle — canal de Suez (1869), routes, voies ferrées et liaisons maritimes à vapeur — facilitent les voyages et les échanges, permettant aux artistes de se rendre sur place et de confronter leur imaginaire à la réalité de ces pays.

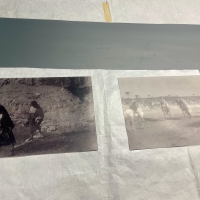

Naigeon à travers peintures et photographies : un regard documentaire sur l’Orient

Le Musée des Beaux-Arts de Beaune conserve également quatre autres œuvres orientalistes de Félix-Jules Naigeon, réalisées entre 1883 et 1887 : Rue d’Alger, 1883, Rue de Biskra, 1887, Oasis, la prière dans le désert, vers 1887, et Sentier au bord de la mer (Tanger / Maroc), 1887, huile sur bois (achat commission musée, 1890.

Le musée conserve également un ensemble de photographies réalisées par l’artiste lors de son voyage en Algérie en 1893, entrées grâce à la donation généreuse de Jacques Poiraudeau en 2011, descendant de Lucie Jacob, la compagne de Naigeon. Ces 72 prises de vue, issues d’un ensemble de 80 œuvres et documents, documentent de manière précise l’aspect orientaliste de l’artiste, soulignant que, pour Félix-Jules Naigeon, la démarche semble moins propagandiste que documentaire. Les photographies qu’il rapporte – scènes de marché, fantasia, portraits – montrent un intérêt sincère pour la vie locale, au-delà du simple décor.

Un artiste en mouvement

Félix-Jules Naigeon se rend également en Espagne et séjourne dans le sud de la France, notamment sur la Côte d’Azur, en Bretagne et en Touraine. Peu présent sur la scène parisienne, il expose néanmoins quelques œuvres au Salon : en 1881, Une rue de village à Chevignerot, puis en 1894, Coin d’atelier. Il expose régulièrement à Beaune entre 1893 et 1901 et reçoit un diplôme d’honneur en 1896 au concours de paysages organisé par la Société des Amis des Arts à Dijon. Il participe encore à la 5e exposition des Beaux-Arts de Chalon-sur-Saône en 1898 et au Salon dijonnais de 1900 avec deux vues de Nice.

Le 20 mars 1904, à 49 ans, Félix-Jules Naigeon met fin à ses jours par un coup de revolver, sans que la cause exacte ne soit connue. Certaines hypothèses évoquent des problèmes de santé, notamment une blessure à la jambe pouvant entraîner une gangrène ou encore en raison de problèmes d'argent.

Expositions et prêts

Souvent présenté dans la collection permanente du musée, cette peinture est exposée aux côtés d’autres peintres orientalistes signées Ziem et Darviot. En 1999, elle participe à l’exposition “Orient Orient”, consacrée aux œuvres orientalistes. Ses tableaux ont également été prêtés à l’exposition “Appel du désert. Les peintres voyageurs en Algérie 1870-1910” au Musée de Laval (2008-2009).

Acquise en 1904 par la commission du musée de Beaune, cette œuvre rejoint une collection déjà riche en paysages bourguignons et en portraits. Jusqu’en 2011, le musée conservait 23 peintures de l’artiste ; grâce aux dons effectués cette année-là, ses collections comptent aujourd’hui 104 œuvres, entre peintures et photographies.

Cette peinture orientaliste a été édités en cartes postales, disponibles au musée.

À travers ses œuvres, Naigeon nous rappelle que l’Orient n’était pas seulement un décor, mais une rencontre humaine et lumineuse, que le musée continue de faire revivre aujourd’hui.

Jeannette Monarchi

À suivre - Pour la rentrée de septembre, le musée dévoilera un autre trésor caché : “Un coin de l’atelier du peintre Hanoteau” d’Édouard Darviot (Beaune, 1859 – Bussy-le-Grand, 1921), huile sur toile peinte en 1883.

-

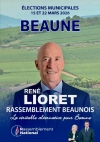

Municipales 2026 à Beaune - René Lioret présente les 12 priorités du “Rassemblement Beaunois”

Municipales 2026 à Beaune - René Lioret présente les 12 priorités du “Rassemblement Beaunois” -

Hausse de la CFE - « On nous taxe comme sur les Champs-Élysées » déplorent les commerçants de Chagny

Hausse de la CFE - « On nous taxe comme sur les Champs-Élysées » déplorent les commerçants de Chagny -

Hydrogène : la Bourgogne-Franche-Comté affirme son leadership à Hyvolution Paris

Hydrogène : la Bourgogne-Franche-Comté affirme son leadership à Hyvolution Paris -

Beaune - « On n’en peut plus » : la sécurité au cœur des échanges lors de la réunion de quartier Saint-Jacques

Beaune - « On n’en peut plus » : la sécurité au cœur des échanges lors de la réunion de quartier Saint-Jacques -

Municipales 2026 à Beaune - Jean-Jacques Bynen explique son choix de rejoindre la liste d’Alain Suguenot : « Cette équipe correspond davantage à mes convictions »

Municipales 2026 à Beaune - Jean-Jacques Bynen explique son choix de rejoindre la liste d’Alain Suguenot : « Cette équipe correspond davantage à mes convictions » -

Beaune – La 5e Rando des Climats innove avec de nouveaux parcours et le gravel, dimanche 29 mars

Beaune – La 5e Rando des Climats innove avec de nouveaux parcours et le gravel, dimanche 29 mars -

La Maison Louis Picamelot rejoint la maison Louis Jadot

La Maison Louis Picamelot rejoint la maison Louis Jadot -

Beaune Côte et Sud - Quand les élus manquent à l’appel : le conseil communautaire est ajourné

Beaune Côte et Sud - Quand les élus manquent à l’appel : le conseil communautaire est ajourné -

Communauté d’agglomération Beaune Côte et Sud - Distribution de composteurs mercredi 28 janvier

Communauté d’agglomération Beaune Côte et Sud - Distribution de composteurs mercredi 28 janvier -

Beaune - Un conseil municipal consensuel sur fond de rapprochement inattendu

Beaune - Un conseil municipal consensuel sur fond de rapprochement inattendu -

Florian Philippot, président des Patriotes, à Bligny-sur-Ouche ce mercredi 28 janvier

Florian Philippot, président des Patriotes, à Bligny-sur-Ouche ce mercredi 28 janvier -

SAINT-VINCENT TOURNANTE - Un week-end à 60 000

SAINT-VINCENT TOURNANTE - Un week-end à 60 000 -

Nouveau binôme à la tête du Comité des Vins de Bourgogne

Nouveau binôme à la tête du Comité des Vins de Bourgogne -

Elections municipales 2026 - Dates, lieux et horaires de dépôts des candidatures

Elections municipales 2026 - Dates, lieux et horaires de dépôts des candidatures -

Champdôtre - Important feu de pavillon avec propagation à une habitation voisine

Champdôtre - Important feu de pavillon avec propagation à une habitation voisine -

Le préfet de région approuve le Schéma régional des carrières !

Le préfet de région approuve le Schéma régional des carrières ! -

La Ville de Beaune rend hommage à Claude Hennequin, figure du sport et de la vie associative beaunoise

La Ville de Beaune rend hommage à Claude Hennequin, figure du sport et de la vie associative beaunoise -

MUNICIPALES 2026 - "Pour que Chagny bouge, et prenne sa place entre Beaune et Chalon"

MUNICIPALES 2026 - "Pour que Chagny bouge, et prenne sa place entre Beaune et Chalon" -

La Région Bourgogne-Franche-Comté réaffirme son soutien à la Transjurassienne et aux activités nordiques dans les Montagnes du Jura

La Région Bourgogne-Franche-Comté réaffirme son soutien à la Transjurassienne et aux activités nordiques dans les Montagnes du Jura -

Beaune – Le conseil municipal réaffirme son soutien au monde associatif : 3,5 millions d’euros mobilisés en 2026

Beaune – Le conseil municipal réaffirme son soutien au monde associatif : 3,5 millions d’euros mobilisés en 2026 -

Baromètre Arthur Loyd 2026 - Attractivité des villes : Dijon reste sur le podium, Chalon-sur-Saône cherche à accélérer

Baromètre Arthur Loyd 2026 - Attractivité des villes : Dijon reste sur le podium, Chalon-sur-Saône cherche à accélérer -

Christelle Girard, Côte-d’Orienne, double championne de France de tir sportif handisport 2026

Christelle Girard, Côte-d’Orienne, double championne de France de tir sportif handisport 2026