BEAUNE

Musée des Beaux-Arts de Beaune - Série « Trésors cachés » : le raffinement d’Aprey s’invite à Beaune : le saladier de Gervais-Protais Pidoux, un joyau du XVIIIᵉ siècle

Par Jeannette Monarchi

Publié le 29 Octobre 2025 à 08h00

Nouvelle pièce mise en lumière dans la série « Trésors cachés », le saladier d’Aprey révèle toute la délicatesse de la faïence française du Siècle des Lumières. Signé du peintre-céramiste suisse Gervais-Protais Pidoux, il incarne à la fois l’innovation technique et la poésie picturale d’une époque raffinée.

En ce mois d’octobre, le Musée des Beaux-Arts de Beaune dévoile dans cette série « Trésors cachés » une pièce d’apparence modeste, mais d’un raffinement extraordinaire, qui attire le regard : un saladier en faïence d’Aprey, signé du peintre-céramiste Gervais-Protais Pidoux (Vuadens, canton de Fribourg, 1725 – Nevers, 1790), l’un des plus grands artistes céramistes du XVIIIᵉ siècle. Cette œuvre, à la fois décorative et utilitaire, témoigne du savoir-faire virtuose des faïenciers du XVIIIᵉ siècle et de la richesse artistique de la manufacture d’Aprey, en Haute-Marne, alors réputée dans tout le royaume.

Aprey : un village devenu symbole du grand art faïencier

Derrière ce nom discret — Aprey, petit village de Haute-Marne, à quinze kilomètres de Langres — se cache une fabrique d’exception. Fondée entre 1742 et 1744 par Jacques Lallemant de Villehaut, seigneur du lieu, la faïencerie d’Aprey s’inscrit dès ses débuts dans la grande tradition des manufactures françaises.

Son fondateur fait venir des ouvriers expérimentés de Flandre, de Lunéville et de Paris pour implanter ce savoir-faire exigeant dans un terroir rural.

Les premières productions sont encore modestes : assiettes, plats, pichets et vaisselle du quotidien, décorés à la main et cuits “au grand feu”, c’est-à-dire en une seule cuisson, à très haute température (entre 900 et 1 000 °C).

Cette technique limite la palette de couleurs à quelques tons résistants : bleu cobalt, vert de cuivre, jaune d’antimoine, brun de manganèse et rouge de fer.

Mais l’histoire de la manufacture bascule en 1760, lorsqu’un certain Joseph Lallemant, frère du fondateur, revient de captivité. Ancien officier de Louis XV, fait prisonnier après la bataille de Rossbach (1757), il passe trois ans en Saxe, au contact des porcelainiers de Meissen, alors les plus réputés d’Europe. Ce séjour forcé sera pour lui une initiation technique et artistique. À son retour à Aprey, il apporte de nouveaux procédés de cuisson, une palette inédite et surtout la maîtrise du “petit feu”, cette technique révolutionnaire de l’époque.

Le petit feu : une révolution dans la couleur

Contrairement à la cuisson unique du grand feu, le petit feu consiste à cuire les pièces en plusieurs étapes, dans des fours à basse température dits « à moufle » ou « à réverbère ». Cela permet d’appliquer des couleurs plus fragiles, notamment le rose, le mauve, le violet et les dégradés de rouge, sur un émail déjà vitrifié.

Ce procédé ouvre à Aprey un nouvel horizon : la manufacture devient un atelier de prestige, tourné vers une clientèle raffinée et aristocratique. La faïence n’est plus simplement un objet d’usage — elle devient une œuvre d’art décoratif. Pour donner une identité artistique à ce tournant, Joseph Lallemant fait appel à un peintre de talent, un artiste capable de traduire la beauté des fleurs, la douceur des paysages et la précision des détails : Gervais-Protais Pidoux.

Gervais-Protais Pidoux, l’artiste voyageur au pinceau poétique

Né en 1725 à Vuadens, dans le canton de Fribourg (Suisse), Gervais-Protais Pidoux appartient à cette génération d’artisans cosmopolites du XVIIIᵉ siècle qui circulent d’une manufacture à l’autre. Il travaille d’abord à la manufacture de Mennecy, près de Paris, où il acquiert la réputation d’un peintre minutieux et inventif. Avec son frère, il tente de créer une faïencerie dans son village natal — tentative malheureuse, mais qui témoigne déjà de son goût pour l’indépendance et l’expérimentation.

En 1759, il revient à Mennecy, puis rejoint Aprey en 1760. Il y demeure jusqu’en 1763, période brève mais décisive : c’est lui qui introduit le style du petit feu dans la production locale, tout en formant les apprentis à la peinture florale et au décor de paysage.

Devenu maître peintre, il supervise l’ensemble des ateliers de peinture avant de poursuivre sa carrière à Meillonnas (Ain), puis à Mâcon, et enfin à Nevers, où il s’éteint en 1790.

Son style se reconnaît immédiatement : des roses épanouies, des tulipes perroquet, des anémones et myosotis, peints sans modèle, dans une liberté de geste proche de l’aquarelle. Les contours sont souples, le lavis léger, les couleurs subtiles. Chaque pétale semble respirer. Son art se situe à mi-chemin entre la peinture naturaliste et l’expression sensible du monde, typique du XVIIIᵉ siècle.

Le saladier d’Aprey, miroir d’un siècle raffiné

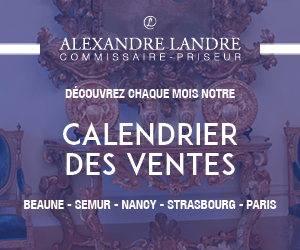

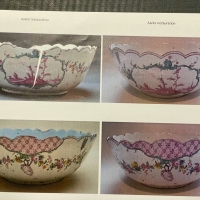

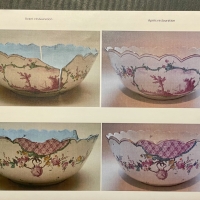

La pièce présentée au Musée des Beaux-Arts de Beaune illustre à merveille ce moment d’excellence. Il s’agit d’un grand saladier ouvert, reposant sur un pied rond et se terminant par un rebord festonné et irrégulier, comme des vagues. C’est un objet d’usage, mais conçu avec un soin d’orfèvre.

L’ensemble du décor — intérieur et extérieur — est peint à la main par Gervais-Protais Pidoux, et cuit selon la technique du petit feu. Sur les flancs, deux paysages lacustres animent la scène : des personnages, des barques, des arbres aux feuillages vibrants. Ces vues miniaturées s’inscrivent dans des cartouches rocaille inspirés du style Louis XV, entourés de guirlandes fleuries et de losanges à croisillons.

À l’intérieur du saladier, des fleurs — roses, tulipes, marguerites — s’épanouissent sur le fond, tandis que de fins liserés pourpres et turquoise soulignent les bords.

L’harmonie chromatique est remarquable : pourpre dominant, turquoise éclatant, touches de bleu, de jaune et d’orange. Le camaïeu pourpre évoque les dessins à la sanguine, preuve de la maîtrise exceptionnelle du feu et de la couleur.

Détail pittoresque : une mouche peinte dissimule habilement un défaut d’émail, preuve de l’ingéniosité de l’artiste. Gervais-Protais Pidoux corrige ainsi les irrégularités (inclusions, boursouflures) en les transformant en éléments floraux et décoratifs.

Sous le saladier, la marque « APREY » en pourpre atteste de son origine. Deux couronnes peintes — de comte et de marquis — ornent le décor. Selon le spécialiste Jean Rosen, elles pourraient correspondre aux armoiries de la famille champenoise Leblanc, ce qui ferait de cette pièce une commande noble, symbole du prestige de la manufacture.

Une restauration exemplaire

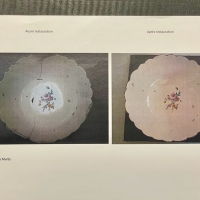

L’objet a connu une restauration approfondie entre 2011 et 2013, menée par Cécilia Marty, alors étudiante à l’École de restauration du patrimoine de Condé (Paris). Son travail, mené dans le cadre d’un mémoire de fin d’études, conjugue rigueur scientifique et sensibilité esthétique. Avant son intervention, le saladier était cassé en deux, avec des fêlures, éclats et traces de réparations anciennes au XIXᵉ siècle (agrafe métallique, colle brune).

Le travail de restauration a consisté à consolider les fissures, retirer les éléments inadaptés,

restituer les parties manquantes de manière illusionniste, redonner une unité visuelle et structurelle à la pièce. Cette intervention, exemplaire, a permis au saladier de retrouver intégrité, stabilité, lisibilité et éclat, garantissant sa conservation durable.

Présenté avant restauration (2006–2010) puis à nouveau en 2014, il compte désormais parmi les pièces emblématiques du musée.

À travers ce « Trésor caché », le Musée des Beaux-Arts de Beaune met en lumière l’art faïencier du XVIIIᵉ siècle et la rencontre féconde entre technique et poésie picturale.

Le regard sensible de Gervais-Protais Pidoux, son usage délicat de la couleur et son inventivité artisanale témoignent d’une époque où chaque objet d’art racontait le monde.

Jeannette Monarchi

La série se poursuivra en novembre avec une œuvre d’un tout autre registre :

une gravure à la manière noire de Mario Avati (1921–2009), figure majeure de l’art moderne. Une nouvelle page à tourner dans le carnet secret des « Trésors cachés » beaunois.

-

Municipales 2026 à Beaune - René Lioret présente les 12 priorités du “Rassemblement Beaunois”

Municipales 2026 à Beaune - René Lioret présente les 12 priorités du “Rassemblement Beaunois” -

Hausse de la CFE - « On nous taxe comme sur les Champs-Élysées » déplorent les commerçants de Chagny

Hausse de la CFE - « On nous taxe comme sur les Champs-Élysées » déplorent les commerçants de Chagny -

Hydrogène : la Bourgogne-Franche-Comté affirme son leadership à Hyvolution Paris

Hydrogène : la Bourgogne-Franche-Comté affirme son leadership à Hyvolution Paris -

Beaune - « On n’en peut plus » : la sécurité au cœur des échanges lors de la réunion de quartier Saint-Jacques

Beaune - « On n’en peut plus » : la sécurité au cœur des échanges lors de la réunion de quartier Saint-Jacques -

Municipales 2026 à Beaune - Jean-Jacques Bynen explique son choix de rejoindre la liste d’Alain Suguenot : « Cette équipe correspond davantage à mes convictions »

Municipales 2026 à Beaune - Jean-Jacques Bynen explique son choix de rejoindre la liste d’Alain Suguenot : « Cette équipe correspond davantage à mes convictions » -

La Maison Louis Picamelot rejoint la maison Louis Jadot

La Maison Louis Picamelot rejoint la maison Louis Jadot -

Beaune – La 5e Rando des Climats innove avec de nouveaux parcours et le gravel, dimanche 29 mars

Beaune – La 5e Rando des Climats innove avec de nouveaux parcours et le gravel, dimanche 29 mars -

Beaune Côte et Sud - Quand les élus manquent à l’appel : le conseil communautaire est ajourné

Beaune Côte et Sud - Quand les élus manquent à l’appel : le conseil communautaire est ajourné -

Communauté d’agglomération Beaune Côte et Sud - Distribution de composteurs mercredi 28 janvier

Communauté d’agglomération Beaune Côte et Sud - Distribution de composteurs mercredi 28 janvier -

Beaune - Un conseil municipal consensuel sur fond de rapprochement inattendu

Beaune - Un conseil municipal consensuel sur fond de rapprochement inattendu -

SAINT-VINCENT TOURNANTE - Un week-end à 60 000

SAINT-VINCENT TOURNANTE - Un week-end à 60 000 -

Florian Philippot, président des Patriotes, à Bligny-sur-Ouche ce mercredi 28 janvier

Florian Philippot, président des Patriotes, à Bligny-sur-Ouche ce mercredi 28 janvier -

Nouveau binôme à la tête du Comité des Vins de Bourgogne

Nouveau binôme à la tête du Comité des Vins de Bourgogne -

Elections municipales 2026 - Dates, lieux et horaires de dépôts des candidatures

Elections municipales 2026 - Dates, lieux et horaires de dépôts des candidatures -

Champdôtre - Important feu de pavillon avec propagation à une habitation voisine

Champdôtre - Important feu de pavillon avec propagation à une habitation voisine -

Le préfet de région approuve le Schéma régional des carrières !

Le préfet de région approuve le Schéma régional des carrières ! -

La Ville de Beaune rend hommage à Claude Hennequin, figure du sport et de la vie associative beaunoise

La Ville de Beaune rend hommage à Claude Hennequin, figure du sport et de la vie associative beaunoise -

MUNICIPALES 2026 - "Pour que Chagny bouge, et prenne sa place entre Beaune et Chalon"

MUNICIPALES 2026 - "Pour que Chagny bouge, et prenne sa place entre Beaune et Chalon" -

La Région Bourgogne-Franche-Comté réaffirme son soutien à la Transjurassienne et aux activités nordiques dans les Montagnes du Jura

La Région Bourgogne-Franche-Comté réaffirme son soutien à la Transjurassienne et aux activités nordiques dans les Montagnes du Jura -

Beaune – Le conseil municipal réaffirme son soutien au monde associatif : 3,5 millions d’euros mobilisés en 2026

Beaune – Le conseil municipal réaffirme son soutien au monde associatif : 3,5 millions d’euros mobilisés en 2026 -

Baromètre Arthur Loyd 2026 - Attractivité des villes : Dijon reste sur le podium, Chalon-sur-Saône cherche à accélérer

Baromètre Arthur Loyd 2026 - Attractivité des villes : Dijon reste sur le podium, Chalon-sur-Saône cherche à accélérer -

Christelle Girard, Côte-d’Orienne, double championne de France de tir sportif handisport 2026

Christelle Girard, Côte-d’Orienne, double championne de France de tir sportif handisport 2026